ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

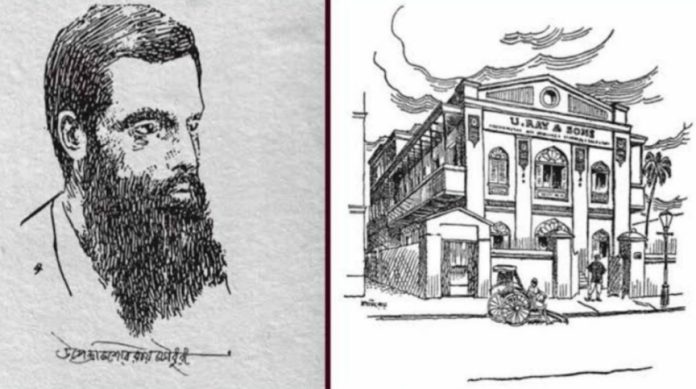

সমগ্র বাঙালি শিশুর নিকটাত্মীয়, শিশুসাহিত্যিক এবং মুদ্রণ জগতের অন্যতম পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আজ প্রয়াণ-বার্ষিকী (২০ শে ডিসেম্বর, ১৯১৫)। বাংলা ভাষায় ছোটোদের জন্য রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ আজও বাঙালির প্রাণের সম্পদ। ভারতীয় মহাকাব্য কেবল সাহিত্য নয়, ইতিহাসও বটে। এই অন্তরাত্মার ইতিহাস সকল ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া দরকার। বাঙালি ছেলেমেয়েদের ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হতে দিয়েছিলেন যাঁরা, তার অন্যতম হলেন সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বাঙালির শিরায় ধমনীতে মহাকাব্যের স্রোত বইছে যিনি বুঝতে পারবেন, তিনি রামায়ণ মহাভারতকে কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না। এই মহাকাব্যের, এই ইতিহাসের উত্তরাধিকারে যে বাঙালির অংশীদারত্ব সমানভাবে রয়েছে, সমকালে দাঁড়িয়ে সাহিত্য সম্ভারে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তারই সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়, পৌত্র সত্যজিৎ রায়। উপেন্দ্রকিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই প্রস্তুত প্রবন্ধ —

যে উত্তরাধিকারে বাঙ্গালি সমান অংশীদার।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

ভারতীয় মহাকাব্য যে ভারতের ইতিহাস, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। “রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।” মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিপুল গবেষণা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বাংলায় একটি প্রচল কথা হল, ‘যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।’ বহু বিচিত্র ও বিপুল বিষয়ের অবতারণা মহাভারতে করা হয়েছে, মনে হয়, তার চাইতে অধিক আলোচনা ভারতবর্ষের মতো এত বিরাট দেশেও অসম্ভব! মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শাশ্বত ভারতীয় সমাজের চিত্রটি যেন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, “ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত।” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও ছিল একই কথা, “মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।” শ্রীঅরবিন্দের মতে, এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাহিনী।

রামায়ণ, মহাভারত ভারতীয় জাতির মানস-খাদ্য। এই মহাগ্রন্থদ্বয় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন, “এতকাল আমাদের দেশের যে কেহ অক্ষর মাত্র পড়িতে জানিত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত না পড়িয়া ছাড়িত না; যাহার অক্ষরবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। … আজকাল আমরা যাহাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি, সেই সমাজে এই দুই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়ে না।” রামায়ণ মহাভারত না পড়ার হতাশা তাঁর অন্য চিঠিতেও ধরা পড়েছে, “কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙালি ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।”

দেশীয় পুরাণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি সদর্থক আসক্তি ছিল। ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্যে শিশুকে তার ঐতিহ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেবার আয়োজন করলেন। ঐতিহ্যের শিক্ষার মধ্যেই শিশুকে সবচাইতে ভালোভাবে শিক্ষিত করা যায়। শিশুকে যথার্থ নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করে আপন দেশ ও তার ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের প্রতি টান, ঐতিহ্য-বিষয়ক জ্ঞান ছোটোবেলা থেকেই আসা দরকার। রবীন্দ্র-মানসে ঐতিহ্য তাই লেপ্টে আছে সহজপাঠে, শিশু কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে। রবীন্দ্র সাহিত্যে রামায়ণ-সম্পৃক্ত অমোচ্য কলম, যা বিচ্ছিন্ন করা যায় না কোনোদিন। “তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই” — এ তো রামায়ণকে আঁকড়ে ধরার গান। ‘রাম’ বলতেই ভারতীয় শিশুর কাছে এক অমোচ্য ছবি ফুটে ওঠে। মিথোম্যানিয়ার জন্যই ‘সহজপাঠ’ বইটি আজ সেকুলার, বিধর্মী আর বামেদের কাছে এতটা ব্রাত্য হয়ে উঠেছে।

রাম বাঙালির দেবতা নয় — এটা বাম-কংগ্রেস, আর্বান নকশালদের কথা। ওদের কাছে গেলে শোনা যায়, রাম উত্তর ভারতের গুটকা-খোরদের দেবতা। যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওদের সামনে মেলে ধরা হয়, তারা প্রবল অস্বস্তির সম্মুখীন হন। বাম আমলে কৃত্তিবাসী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার হলে হয়তো বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতো। নেহাত ১৮০২-০৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পাঁচ খণ্ডে ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ প্রকাশ করে ফেলেছিল তাই রক্ষে! যারা বলেন রাম বাঙালির দেবতা নন, তারা কী জানেন রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন? “বাঙ্গলা দেশে যে এক সময়ে সমস্ত জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল; সেই ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকলেই, এক আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছিল — বাঙ্গলা রামায়ণ, বিশেষভাবে, বাঙ্গলাদেশের সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাঙ্গলাদেশে সেই যে, এক সময়ে, একটি নবোৎসাহের নব-বসন্ত আসিয়াছিল, সেই উৎসবকালের কাব্যগুলি বাঙ্গালির ছেলে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করে, তবে দেশের যথার্থ ইতিহাসকে সজীবভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।”

তা কবে থেকে বাঙ্গালি রাম-নামে জারিত? কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর স্বাদ বাঙ্গালি পেয়েছে অন্তত ছ’শো বছর আগে। অনুমান করা যায় তার আগে থেকেই বাঙ্গলার প্রবুদ্ধ-মহলে সংস্কৃত বাল্মিকী-রামায়ণের চর্চা ছিল এবং লোককথায় তার অবিসংবাদিত বিস্তারও ছিল। লোকায়ত-মানসে এমন শক্ত ভিত্তি না থাকলে কৃত্তিবাসী এমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় রামায়ণ কাব্য লিখতে প্রেরণা পেতেন না। আশ্চর্যের বিষয় হল, রামায়ণ-বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু বিরোধী ভ্রান্ত-সেকুলারি সমাজ শ্রীরাম-কে অবাঙ্গালির দেবতা বলে দেগে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে তুলসীদাসী রামচরিতমানস লেখা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পরে। সম্ভবত রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ বির্তকে বাঙ্গালিকে সামিল না করানোর ‘সেকুলারি-চালাকি’ ছিল ‘অসত্য কথা-বলা ইতিহাসবেত্তা’-দের। শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের রাম-উপাসনা, রানী রাসমণির রঘুবীর-সাধনাকে বাঙ্গালি ভুলে গেছে। বাঙ্গালি কীভাবে ভুলে যায় বাংলার ঘরে ঘরে জপিত-মহামন্ত্র, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে।”

কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে বামপন্থীদের যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাজ করে, তার একটি ছোট্ট পরিচয় তুলে ধরা যাক। মহাশ্বেতা দেবী এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, “কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলায় লিখেছিলেন মাত্র।” (দেবী মহাশ্বেতা ১৩৯৫ কৃত্তিবাসের রামায়ণে অন্ত্যজ ভাবনা, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, ফুলিয়া-বয়রা, নদীয়া, পৃষ্ঠা ১৫১)। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

১. শ্রীরামের সঙ্গে চণ্ডাল গুহকের মিতালি কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় বলেছেন, তার পর মহাশ্বেতা দেবীর উচিত হয় নি, কৃত্তিবাসে অন্ত্যজ ভাবনা অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস লিখছেন, “চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে/পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।”

মনে রাখার মতো বিষয় এই, কৃত্তিবাস যখন এমন কথা লিখছেন, তখনও আবির্ভূত হন নি সাম্যবাদী ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। এমন মানুষের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর ‘সাড়েচ্ছয়ানা’ টাইপের মন্তব্য আমাদের ব্যথিত করে।

২. সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সখ্যতা, বানরকূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীসের ঈঙ্গিতবাহী? ৩. অন্ত্যজ শবীরের হাতে শ্রীরামচন্দ্র ফল গ্রহণ করছেন, সেই জায়গাতেও কৃত্তিবাস মুন্সিয়ানায় পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণের শিকড় যে কতটা মজবুত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানান বনবাসী কৌমগোষ্ঠীর পুরাণকথাতেও। একটি বিরহড় লোককথা, ‘রাম-সীতা-হনুমান’ গল্প; সেখানে শোনান হয়েছে তেঁতুল আর খেজুর পাতার অভিযোজনের গল্প। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলে গেল। সেখানে তারা ‘উথ্লু’ বিরহড়দের মতো যাযাবরের জীবন কাটাতে লাগল। থাকত পাতার ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে। একবার একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছের তলায় ঘর তৈরি করল তারা। সেই সময় তেঁতুল গাছের পাতা ছিল মস্ত বড় বড়; ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকতে পারত না। রাম ভাইকে বলল, আমরা বনবাসে এসেছি, এখানে কষ্টে থাকতে হবে, আরাম করা চলবে না। কিন্তু এই গাছের ছায়ায় আমরা সুখে আছি, আমাদের গায়ে রোদ বৃষ্টি লাগছে না। এটা তো ঠিক নয়। তুমি তীর মেরে পাতাগুলোকে চিরে দাও। লক্ষ্মণ তীর মেরে তেঁতুল পাতাগুলোকে চিরে ফালাফালা করে দিল। একটা পাতা চিরে অনেক ছোট ছোট পাতা হয়ে গেল। সেই পাতার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল আর রোদের তাপ তাদের দেহে লাগল। সেইদিন থেকেই তেঁতুল পাতা এত ছোট ছোট হয়ে গেল। আবার চলেছে তিনজন বনপথ দিয়ে। এবার তারা ঘর তৈরি করল খেজুর গাছের নিচে। সেইকালে খেজুর পাতা ছিল খুব লম্বা আর চওড়া। বৃষ্টির জল আটকে দিত সেই পাতা। রাম আবার ভাইকে তীর ছুঁড়তে বলল। লক্ষ্মণ তীর মেরে খেজুর পাতাকে সরু সরু করে দিল। সেইদিন থেকে খেজুর পাতা সরু সরু হয়ে গেল। এই গল্পটি বনবাসী সমাজে প্রচলিত অনেকানেক গল্পের মতোই, যা প্রমাণ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বনবাসী কৌমসমাজেরও উত্তরাধিকার।

বামপন্থী নানান ন্যারেশনে রামচরিত্রকে ছোটো করে দেখানো হয়েছে; সমকালকে বিচার না করে তাঁর চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে নানান অসঙ্গতি। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেবর্ষি নারদকে দিয়ে বলাচ্ছেন রামচরিত্রের অপূর্বতা, অমৃতভাষণ

. . . “কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,

কাহার চরিত ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,

মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,

কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম

সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম —–

কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম ।”

নারদ কহিলা ধীরে, “অযোধ্যার রঘুপতি রাম ।।”

(কবিতা – “ভাষা ও ছন্দ”)

আমরা দেখি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর মানতেন না, তা প্রমাণ করতে বামপন্থীরা খুবই যত্নবান ছিলেন। অথচ ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরই লিখেছিলেন ‘মহাভারত’ — উপক্রমণিকা ভাগ এবং রামায়ণের উত্তরকান্ড অবলম্বনে ‘সীতার বনবাস’। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত লিখে মহাকাব্য পড়ার একটি কৈশোর জীবন তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ সংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়।

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।

কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ।।

তথৈব শিবধর্মাশ্চ বিষ্ণুধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।

জয়েতি নাম তেষাষ্ণ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।

সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত গীতোপদেশ বা শ্রীমদ্ভাগবত গীতা মহাভারতেরই এক অঙ্গ; শ্রীকৃষ্ণের বাঙময়ী মূর্তি। বলা হয়, গীতার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগ আগমনের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্মপ্রণালী রেখে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, “গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।”

মহাভারত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। যে উদ্দেশ্যে মহাভারত রচিত হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি গীতার মধ্যে। “আতস কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনই একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি — সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা” — এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। আর তাতে পরিস্কার মতামত হল, মহাভারতের সঙ্গে লোকশ্রুতি-জনশ্রুতির এক অনন্য আধার।

গীতার বাণী সত্যযুগের মহালয়া, আগমনীবার্তা। সত্যের আগমনে গীতাধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। কী সেই প্রচার? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ; তিনি কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী হিসাবে দর্শিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; মানবদেহে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী লীলা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জুন গীতারূপ জ্ঞানের পাত্র, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাই, প্রিয় সখা, পরম হিতৈষী বন্ধু এবং ভগ্নিপতি। ভগবান তাঁকেই গীতার পরম রহস্যের অমৃতবাণী শোনার জন্য বরণ করে নিয়েছেন। সখা ও সহায় যিনি, তারই কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে মানবজাতিকে তুলে দিচ্ছেন অর্জুন। গীতার ‘অবস্থা’ অংশটি হল কুরুক্ষেত্রের অতি-ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রারম্ভ। অর্জুনকে দেশকালপাত্র বুঝিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত-জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হলেও, মঞ্চ সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল হলেও, দেখা যাচ্ছে সেখানেই এর দীপ্ত-কথাচারণা। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধর্মপথ কি, গীতায় তার সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষাই গীতার মূল উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বললেও বোধহয় ভুল হবে না। তিনি রামায়ণের সেরা ভাষ্যকার, কারণ তিনি রামায়ণের কাহিনীতে জারিত হয়েছিলেন। আর তা আত্তীকরণ করে তা সুপাচ্য সাহিত্য-ব্যঞ্জন রূপে পরিবেশন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য-কর্ম তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের লেখা থেকে জানা যায়, সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) ‘কৃত্তিবাস রামায়ণ’। রামায়ণ সম্পর্কে কবির এতটা আগ্রহ, এটা শুরু হয়েছিল কবির জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর জীবনকে একরকম আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে দেখতে পাই, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের অবাধ্য-মনের আবহ যেন বদলে যেত রামায়ণের আবহে। পাঁচালী গায়ক কিশোরী চাটুজ্জে জোড়াসাঁকোয় আসতেন গান গাইতে। ‘ছেলেবেলা’ (১৩৪৭) নামক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছেন রামায়ণে মজে থাকার আনন্দ-কথা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বই পড়তে গিয়ে করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখ দিয়ে যখন টপটপ করে জল পড়ত, দিদিমা জোর করে তাঁর হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে যেতেন। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজও ভুলি নাই।”

রবীন্দ্রনাথের দু’টি গীতিনাট্য ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ (১২৮৭) এবং ‘কালমৃগয়া’ (১২৮৯)-য় সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। ‘অহল্যার প্রতি’ (১২৯৭), ‘পতিতা’ (১৩০৪) কবিতার কাহিনী নির্মাণ হয়েছে রামায়ণের গভীর পাঠ অনুসরণ করে। ‘পুরস্কার’ (১৩০০) কবিতাতে ধরা পড়েছে রামায়ণের নির্যাস, ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘নগর সঙ্গীত’ কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ সম্পর্কিত ‘মিথোম্যানিয়ায় আক্রান্ত’ হতে দেখি। ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থ ও ‘সহজপাঠ’-এ তো রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে রামায়ণে জারিত করে দিয়েছেন। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না।… কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই।”

শিশু কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দু’ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সংপৃক্ত করে দিচ্ছেন, নাম-বাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণের দেশে পাড়ি দিয়েছে — “মা গো, আমায় দেনা কেন/একটি ছোটো ভাই –/দুইজনেতে মিলে আমরা/বনে চলে যাই।” এখানে নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করেছে, ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি চিত্রণে রামের বনবাস-জীবন শিশুর কল্পনায় মুহুর্তেই চলে আসে — “চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই/এমনি বরষাতে…”। রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া বাঙ্গালি তথা ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, ‘সহজপাঠ’-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন — “ঐখানে মা পুকুরপাড়ে /জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হব বনবাসী –/কেউ কোত্থাও নেই।/ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,/শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে/থাকব দুজনেই।” কি বলবেন একে, মিথোম্যানিয়া নয়? রামায়ণ-ম্যানিয়া নয়! পারবেন তো এই শিকড়কে কেটে দিতে! আমার কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। আপনার?